接下来的几讲介绍修通,修通是精神分析疗法中的一个重要概念。同之前的课程一样,我们还是从大背景讲起。

精神分析治疗的理论路线

精神分析疗法的最终目的应该是让病人产生持久性的改变。弗洛伊德的精神分析讨论的是:压抑导致心理冲突。心理冲突是神经症的心理机制,那么就来解决冲突。心理冲突最尖锐的时候是三到五岁,神经症对应心理发展阶段3~5岁,此时的压抑最为强烈,主要是对性的压抑,这就是弗洛伊德的理论。

客体关系理论指出,三岁以前两岁以内的时期,孩子不具有自己反抗自己、自己管理自己的能力,压抑比较弱。两岁以内,不完全受本能的推动,而很可能是受人际关系这个动力的推动。

弗洛伊德注意到本能似乎是很正确的,但那时很少有人注意到人际关系的重要。客体关系理论强调孩子除了吃的本能之外,还对养育者有着建立关系的需要,这种需要直接推动心理的发展。

- 实验:布猴与铁猴

- 小猴依偎在布猴妈妈身边蹭, 并不理会铁猴的奶水。

人和妈妈建立感情的需求,推动人心理的形成,这就是重要的依恋理论。4~6个月开始,孩子就能区分妈妈和陌生人。而四个月之前的孩子有没有人际交往作为生活动力的可能呢?孩子被抱起来之后会转头做吸吮动作,这是否是纯粹的条件反射呢?

- 实验:妈妈在喂奶之后给孩子做鬼脸,从出生之后开始每天重复

- 到9~12天,孩子一看看到妈妈看他,没等妈妈做鬼脸,孩子先做鬼脸

可见,这个实验一下子拜托了本能决定论,人为了和妈妈交流,天然的有建立亲情的需要和动力。到四个月之后,安全、情感交流、亲密感的需要更明显的体现了出来。

在两岁之前,孩子都有对人际关系的需要,如果此时没有得到母爱,那么孩子的发展就会受到影响。四个月时,孩子面对陌生人的表现有以下几种:

- 眼睛追踪陌生人,露出微笑

- 眼睛追踪陌生人,面无表情

- 眼睛并不转动,毫无反应

这三种反应出依次降低的心理功能,因为孩子的反应就体现出妈妈的养育方式。这又会进一步影响孩子两岁以后各种心理功能的发展。

这就是客体关系理论的基本理念:两岁以内的母爱缺乏导致心理功能的缺损。可以说,弗洛伊德的学说是压抑的学说,客体关系理论是功能缺损的学说。

心理功能缺损有许多表现,最终都成为人格障碍。这都是因为两岁关系母婴关系出了问题。

弗洛伊德的学说就像是种子的概念,客体关系理论则像是土壤的学说,一个是本能决定论的角度,一个是环境(母婴关系)的学说。这两个学说同时正确,相互补充。我们现在做精神分析必须把两套理论结合起来才是完整的,全面的。

精神分析治疗的工作

把潜意识意识化,这就是经典精神分析(弗洛伊德)的任务。而现代精神分析需要做的事还有修补人格的功能缺损。

- 比喻:精神分析的治疗与修自行车

先补气,再休整,再换零件。支持疗法、人格重整

精神分析有这样那样的方法,甚至于不同流派也有各种各样的方法,不过最终最重要的是心理咨询师如何组装内心的知识结构,并且灵活的将其运用于治疗中。

精神分析的技术路线

潜意识的催眠术:提出歇斯底里的机制,找到了把潜意识意识化

自由联想:扩大适应症,疗效更持久。

梦的分析:通过梦理解与解释潜意识

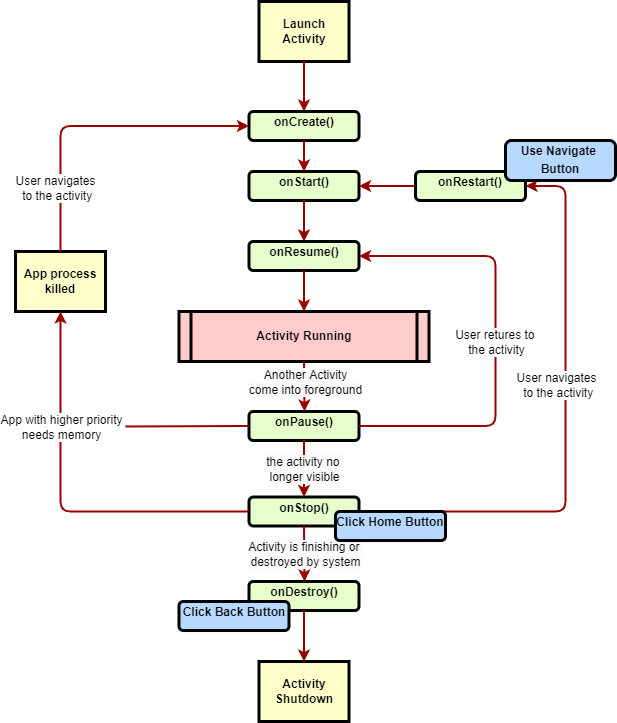

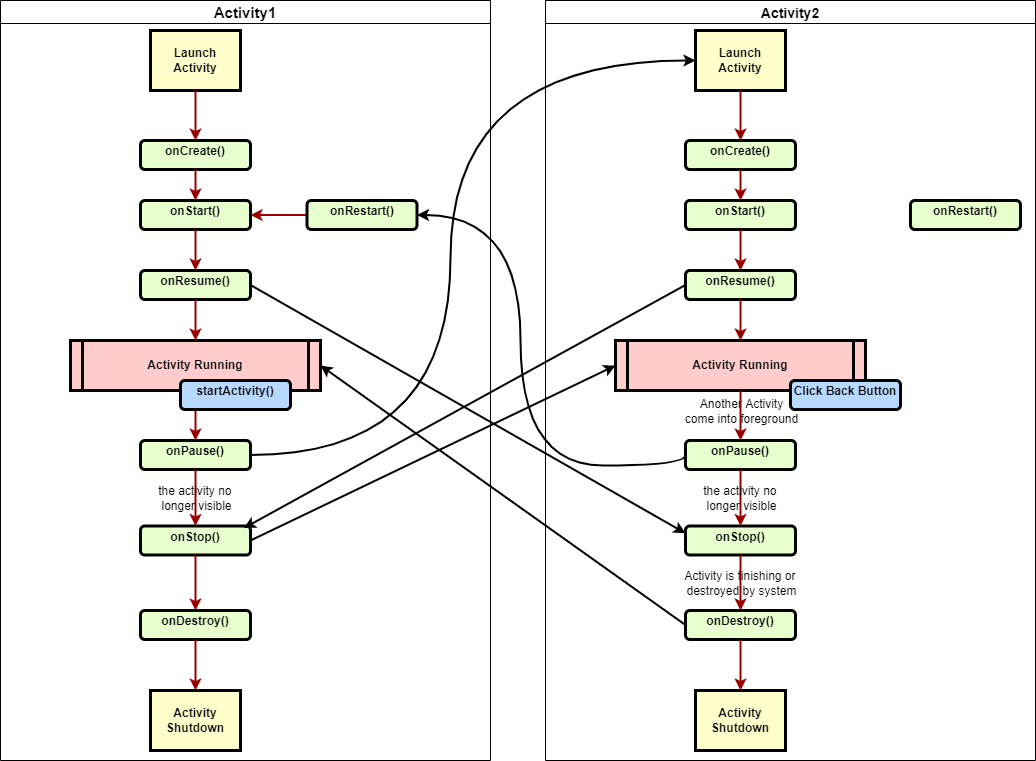

会谈-对峙、澄清、解释、修通 :稳定而持久的效果

从经典精神分析挖创伤解决症结到修补心理功能的现代精神分析,心理治疗从治疗导向逐渐转变为发展导向。发展是心理治疗的最终目标(这句话并不容易真正做到)

- Tip:修通的地位

在会谈成为主要治疗技术时的一个重要手段。

治疗关系的发展

治疗师作为:屏幕、解释者、容器、内化客体

精神分析治疗手段

建立工作联盟,分析处理移情和阻抗(处理治疗关系),自由联想变形使用(倾听、沉默、打断),偶尔使用梦的分析,更多的则是理解、解释、??、修通

我们对病人施加影响,根本上决定于病人。但治疗师也要对病人的心理施加影响,在施加影响的时候,精神分析又有何独到之处呢?

催眠、暗示、情感宣泄,这都属于非特异性的方法。而自由联想、梦的分析、语言干预中的对峙澄清解释修通则带有特异性。

人本主义等也用对峙澄清,而精神分析式的解释由于涉及到阻抗的处理,是精神分析干预中最独特的,也是精神分析干预中最重要的手段。

理解与解释

什么是理解与解释

理解就是理解症状的含义,即症状和心理需要之间的关系

- 案例:失女的父亲

地震时,教学楼倒塌,女儿遇难。父亲拿着手机,不吃不睡,不开口。

解释:

- 应激反应,急性期的情感休克,麻木 —— 这是理解与解释吗?

说明因果关系不是理解:这是站在旁观者的角度进行的理论上的因果阐释,而没有共情

- 你很愤怒,联系别的家长追查,想上诉,这是因为你心疼女儿。

说到这里,闭上的双眼留出泪水。

- 追查上诉,可能得到赔款,但你真正想要的是给女儿一个交代

说到这里,激动的来握手。这时候就可以建立治疗关系了。

可见,对“心疼”的共情是不够的,没有真正表达出他的愿望,理解他的心理需要。

- 后续,引着他的动力解决当前的问题:先吃饭看病,做父亲的自己活得好才能给女儿一个交代等等。。。

解释就意味着让潜意识的内容进入意识,或者说让精神创伤的原因进入到意识。透过谈话帮助病人自己也没有意识到的内容进入病人和医生的意识,这样的一个工作就是揭示。解释属于语言干预的范畴。

理解与解释,经常是阐述一些因果关系,弗洛伊德的潜意识决定论会解释精神症与潜意识的关系,揭示内在的需要和动机。许多精神症都是通过象征化的手段来表达心中的欲望,如果通过直接的方式满足了欲望,这个象征化的手段就不需要了。

理解的功能与形式

- 与以往的经验保持一致,获得一致性的感受,是一种理解。

把当前的认知与过往的经验联系起来,建立逻辑联系,这就是理解的形式之一(普通心理学)。一旦理解了,就获得前后一致的内在感受,一旦不理解,就出现经验和认知的矛盾,无法获得一致性的内在感受。

比如遇到违背常识的事情,很希望获得背后的原理解释,要不然就感觉很疑惑。

- 完成未完成的事情完成,这也是一种理解

- 例:没看完的鬼故事

只有看完了才能获得心理上的一致感!

- 把两个事情联系起来获得整体感,也是一种理解

比如常见的谐音的“寓意”,常见的“兆头”,把自然现象和事物与平安、美好等期盼联系起来。首先给自己一个解释:吃了苹果可以得到好兆头,然后再去削苹果。两个无关的事物通过心理上的理解连接在一起,从而获得了一个整体感,这个整体的两个部分具有心里意义上的联系:吃苹果表达平安。

理解的心理机制

借着这种连接,心里的愿望也得以实现。这种连接事实上是任意的。

- 例:“预言梦”

做了一个梦,梦见一个人推铅球。二十年后看到一个人推铅球,说“我的梦有预言作用”

不管“预言”在多久之后实现,都可以在心理上建立联系。梦的记忆和推铅球的认知在当事人的感受中联系起来,这就说出一句话“我的梦具有预言作用”。两个无关的事情一链接,就得到了新的东西。而这东西背后表达的情感是什么呢——获得自主感、自信心、特殊感。

链接的是认知的是记忆,推动链接的是背后的心理需要,让人宁愿把这两个事情做链接。

- 例:孩子看世界

太阳升起,因为我起床。太阳落下,因为我睡觉

妈妈高兴,因为我乖。妈妈生气,因为我不乖

妈妈去世了? 因为我把妈妈气死了

妈妈离开了? 因为我把妈妈气走了

- 例:养猫不能留小猫

人们说:小猫把老猫气走了。人们大多真的这么认为。

其实是老猫宁愿离开家,把家留给小猫,老猫感情上还是想念女儿的,只是宁可离开这个家

这也是一种心理意义上的理解,所以有亲人去世的时候,每个活着的人都会感到内疚,检阅自己的过错,恨意消失,想着那个人的好,变成自责。这其实都是心理内部加工过的东西,通过把无关的事情建立联系,借以表达内在的心理情感和心理需要。

理解的思维活动,和潜意识的愿望与需要的关系就是这样。我们必须说清楚这个阶段,才能理解病人为何存在着非理性的认知观念。

理解的意义

非理性的认知观念重点在于非理性,重点并非他到底想的是怎样的怀念头,而是他为什么宁愿想坏的念头。认知疗法无法解决,只有精神分析才能回答这个问题:出于内在的需要。

- 例:走不出的失恋

充满理想化的回忆,温习爱的痛苦,这才能保持自我的同一性,因此宁愿那么想。

“理解”的心理机制可以帮助我们理解一些临床现象。

其次,理解还可以帮助我们在病人心理内部建立新的连接,表达原来无法表达的情感与愿望。

我们经常能够在悲剧作品中看到这样的表达,比如传统中国悲剧中总是有一个浪漫式的结尾,通过一种纯粹心理上的理解来获得故事的完整性,并且表达我们内心对于美好故事的愿望。

每个人的心中都会有未完成的故事情节,如同鲁迅写的《风筝》故事,(这里老师记错了结局),鲁迅并没有释然,而是因为弟弟不冷不热的回应更深刻的感受到了未完成事件的痛苦。

对于未完成事件,如果能找到从前的那个情景,可以完成。如果不能找到,只能通过自己的想象去完成。

- 例:交通事故之后的小伙

汽车时刹车不及下坡时撞车,女友惨死。

治疗过程中,要帮助他完成这个恋爱故事

未完成的事件会导致心理发展的停滞。

- 例:地震中的灾民

地震中一个尸体头滚落,卫生局长用砖头把头和尸体接起来,久久难以忘怀。

要不要继续讲地震的故事呢?要的,如果不讲,那种惨状就一直停留在头脑里,停滞不前。这个时候就需要我们在内心帮助他完成这个故事。想象家人看到尸体的悲伤,想象家人对好心人的举动,想象你的回应。

慢慢的,回忆的内容从血肉模糊的变成家里人,最后淡化,没有了。

通过整体性的连接、理解之后,能够表达更多的情感,在心理治疗上具有积极的作用。人看到灾后的一系列事情,时间上进行了动态的发展。

在讲地震的这个完整故事的过程中,我们可能从“人的生命真脆弱”,来到看到救灾时的“人类的勇气与善良值得歌颂”,这种情况下,人的心理因为新的解释得到了发展。

- 例:忘不掉的初恋

解释:人们总是以为第一次的体验就是正确的,就好比第一次爱人敲了一个窗户,其他人敲了另外的窗户,你就以为那些都不是爱人

问题:我只想等着那一类人来敲我的窗

解释2:爱人敲了一扇窗你以为是爱情,爱人敲了另一扇窗,你却不去听了

问题:没人来敲窗(守株待兔式的爱)

解释3:我们不再被动的等待一个爱人,而是主动的创造一个爱人。

问题:没人来敲窗总是感觉很寂寞?

解释4:主动走出去,去敲别人家的窗

这是很好的例子!不同的解释要尽量的贴近内在的想法,建立和他内心的联系,才能一步步的把他带出来,用贴近内心的解释来推动行为。通过这种解释,内心多出了新的想法,以新的视角推动人去行动,改变了他行为的方式。

这就是对理解是什么的基本的认识。

解释

治疗师先对自己进行理解,然后将心比心的去理解病人,就叫做对病人的理解。看到别人流眼泪勾起了自己流眼泪时的感受,投射给病人,就是理解(认同性的投射)。

理解了而不表达,只是理解。把理解说给病人听,就是解释。将心比心地用自我理解理解病人,又把对病人的理解说给病人听,这样的临床操作就叫解释。解释的前提和基础就是理解,也就是理解对方的动机、需要、行动背后的心理含义

病人借助我们的解释,最终不是要理解我们的说法,而是要加深对自我的理解。通过自我理解,病人内心的不一致、未完成得以解决,内心的愿望得以表达,也丰富了他内心的想法。自我理解整理散乱的记忆,接续未完成的事件,可以修补心理功能的缺损,让心理更有整体性,更符合现实发展的逻辑。丰富心理功能是解释的客观效果,而达成病人的愿望是解释的主观动力:借着自我理解,病人表达了自己压抑的东西——把潜意识的东西意识化。

自由联想回忆起内在的感受,而借助医生的解释,潜意识的愿望能够在意识层面得以觉察和表达,这是解释最重要的功能。精神分析的解释是精神分析治疗的眼珠子。移情和阻抗的处理都需要理解。

人总是希望“解释世界”,要赋予事物意义,要完成未完成的事件(例:没想通的压轴题)。对外界的认知和观念要想成为我们相信的内容,即加入了情感、信念的坚定认同,是需要有一个过程的。这句话为修通埋下伏笔。

/2022-04-22-22-35-18.png)